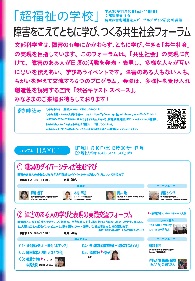

平成30年度「超福祉の学校 ~障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム~」開催報告

文部科学省は、障害の有無にかかわらず、共に学び、生きる「共生社会」の実現を目指しています。

平成30年11月10日(土曜日)、11日(日曜日)に、東京都渋谷区の「SHIBUYA CAST./渋谷キャスト」ほかにて、NPO法人ピープルデザイン研究所との共催で本フォーラムを開催しました。

2日間にわたる延べ6つのプログラムには、延べ400名を超える参加があり、共生社会の実現に向けて、幅広い方々が学びあう機会になりました。

この度、その記録映像が完成しました。ぜひ以下のリンクより御覧ください。

※「超福祉の学校2019」については、こちらをご覧ください。

記録映像

※以下の映像において、2021年1月7日から2月3日までの間、『「超福祉の学校」障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム』ではない動画が掲載されておりました。訂正し、期間中に当該サイトをご覧になり、動画を視聴された方々に、お詫び申し上げます。

「超福祉の学校」障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)

映像の構成

『「超福祉の学校」障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム』(約30分)

開催趣旨 冒頭~

プログラム1「職場のダイバーシティが生む学び」 1分50秒頃~

プログラム2「障害のある人の学びと表現の実践交流フォーラム」 6分45秒頃~

プログラム3「みんなでつくる!バリアフリーマップ」 9分35秒頃~

プログラム4「自閉症VR体験ワークショップ」 12分25分頃~

プログラム5「平成まぜこぜ一座 パフォーマンス『プチ月夜のからくりハウス』」 16分00分頃~

プログラム6「MAZEKOZE トーク『生きづらさダヨ!全員集合~!』」 16分40秒頃~

「超福祉の学校~障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム~」チラシ

開催概要

1.開催期間

平成30年11月10日(土曜日)、11日(日曜日)

2.会場

渋谷キャスト スペース(G階)、渋谷ヒカリエ8階 8/ COURT

渋谷キャストアクセス(※外部サイト:渋谷キャストホームページへリンク)

渋谷ヒカリエアクセス(※外部サイト:渋谷ヒカリエホームページへリンク)

3.主催等

主催:文部科学省

共催:特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所

協力:一般社団法人Get in Touch、富士通株式会社、富士通デザイン株式会社、株式会社ソーシアルサイエンスラボラトリ

※「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展」(通称:超福祉展)との連動企画

超福祉展について(※外部サイト:超福祉展ホームページへリンク)

渋谷区内の複数会場にて、平成30年11月7日(水曜日)~13日(火曜日)に開催される特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所主催のイベント。

プログラム

【1日目】11月10日(土曜日)12時30分~17時00分

1. 職場のダイバーシティが生む学び

- 内容:障害のある人の多様なはたらき方や職場のダイバーシティが生む学びについて考えます。

- 時間:12時30分~14時00分

- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)

- 定員:90名

- 登壇者:

○コーディネーター:須藤シンジ(特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所)

○パネリスト:

・箕輪優子(橫河電機株式会社 人財総務本部室ダイバーシティ推進課)

・木村幸絵(ソフトバンク株式会社 CSR統括部CSR部)

・岡井敏(株式会社ゼネラルパートナーズ 取締役副社長)

2. 障害のある人の学びと表現の実践交流フォーラム

- 内容:障害のある方々が、学んできたこと、得意なことを発表します。取り組むようになったきっかけや、楽しいこと、大変なことなどをインタビューし、歌や踊り、アートを通して、参加者みんなで交流します。

- 時間:15時00分~17時00分

- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)

- 定員:90名

- 登壇者:

○コーディネーター:

・浦野耕司(渋谷区知的障害者幡ヶ谷教室「GAYA」運営委員長)

・渋谷区知的障害者幡ヶ谷教室「GAYA」のみなさん

○発表者:

1.社会福祉法人 一麦会「ポズック」

2.町田市本人活動「とびたつ会」

3.横溝さやか(アーティスト、文部科学省スペシャルサポート大使)、

中尾大良(studio COOCA)

4.渋谷区知的障害者幡ヶ谷教室「GAYA」

5.金澤翔子(書家、文部科学省スペシャルサポート大使) ・金澤泰子(書家)

○アート協力:The Blue Love by sense+KAZ

※協力:株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

【2日目】【日時】11月11日(日曜日)12時00分~19時00分

3. みんなでつくる!バリアフリーマップ

- 内容:スマホ等でバリアフリー情報をシェアできるアプリ「WheeLog!」を活用した体験型ワークショップです。

- 時間:12時00分~14時00分

- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)

- 定員:40名

- 司会:ジョンソン(舞台役者)

- 講師:

・織田友理子(みんなでつくるバリアフリーマップCEO、遠位型ミオパチー患者会代表)

・伊藤史人(WheeLog! CTO、島根大学総合理工学部助教)

・吉藤オリィ(WheeLog! CKO、株式会社オリィ研究所所長)

4. 自閉症VR体験ワークショップ

- 内容:バーチャルリアリティ(VR)の教材を活用した自閉症体験プログラムです。

- 協力:富士通株式会社、富士通デザイン株式会社

- 時間:14時30分~16時00分

- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)

- 定員:40名

- 講師:

・坂井聡(香川大学教育学部教授 バリアフリー推進室長)

・杉妻謙(富士通デザイン株式会社 サービスインテグレーション・デザイングループ)

※協力:富士通株式会社、富士通デザイン株式会社

5. 平成まぜこぜ一座 パフォーマンス「プチ月夜のからくりハウス」

- 内容:様々な背景のある当事者アーティストによるパフォーマンスです。

※一般社団法人Get in Touchとの協働企画 - 時間:15時00分~15時30分

- 会場:渋谷ヒカリエ8階 8/ COURT

- 定員:40名

- 登壇者:

○座長:

・ 東ちづる(女優、一般社団法人Get in touch代表理事、文部科学省スペシャルサポート大使)

・ホーキング青山(障害者芸人)

○手話:森本行雄

○出演:

・森田かずよ(義足の女優・ダンサー)

・GOMESS(ミュージシャン/自閉症)

・かんばらけんた(車椅子ダンサー)

・名取寛人(バレエダンサー)

・踊るラッキーボーイ想真(発達障害(自閉症)、無性別ダンサー)

6. MAZEKOZE トーク「生きづらさダヨ!全員集合!」

- 内容:生きづらさを感じている様々な背景のある人たちが車座になって、「私のまぜこぜ・生きづらさ」を、ぶっちゃけトーク。 「みんなで一緒に生きる」ために語り合う対話型セッションです。

※一般社団法人Get in Touchとの協働企画 - 時間:17時00分~19時00分

- 会場:渋谷キャスト スペース(G階)

- 定員:90名

- ・登壇者:

○ファシリテーター:東ちづる(女優、一般社団法人Get in touch代表理事、文部科学省スペシャルサポート大使)

○発表者:

・森田かずよ(義足の女優・ダンサー)

・GOMESS(ミュージシャン/自閉症)

・かんばらけんた(車椅子ダンサー)

・名取寛人(バレエダンサー)

・踊るラッキーボーイ想真(発達障害(自閉症)、無性別ダンサー)

○コメンテーター:ホーキング青山(障害者芸人)

○手話:森本行雄、田村梢

○グラフィックファシリテーション:鈴木さよ(株式会社しごと総合研究所)

※その他

- プログラム1~4は音声認識ソフトによる字幕投影を実施。

- プログラム5、6は手話通訳あり。

- 二日間とも渋谷キャストスペース(G階)内にて、「PARK CAFE」による飲物販売を実施。

※ 「スペシャルサポート大使」について (※文部科学省ホームページ内「スペシャルサポート大使」についてウェブサイトへリンク)

文部科学省では、障害の有無にかかわらず、ともに学び、生きる「共生社会」の実現に向けた普及・啓発を図るため、著名人を「スペシャルサポート大使」に任命し、広報活動やイベントへの協力を依頼しています。